加齢に伴い発症率の上がる難病の一つにパーキンソン病という難病があります。

この病気によく見られる症状を、パーキンソン症といいます。

名前は聞いたことがあるけど高齢者の病気でしょと思っている方も多いかもしれませんが、

実はパーキンソン症状は、若年性パーキンソン病という40代でも発症する方もいるのです。

手足の震えや動きのぎこちなさ、最近増えた転びやすさ。

これって加齢のせいなのかな、と感じる40代のあなたへ、

パーキンソン症候群の症状について、早期発見の大切さを分かりやすくお伝えします。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)

銀座数寄屋橋クリニック院長

2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。

銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン症候群とは一体どんな病気なのか

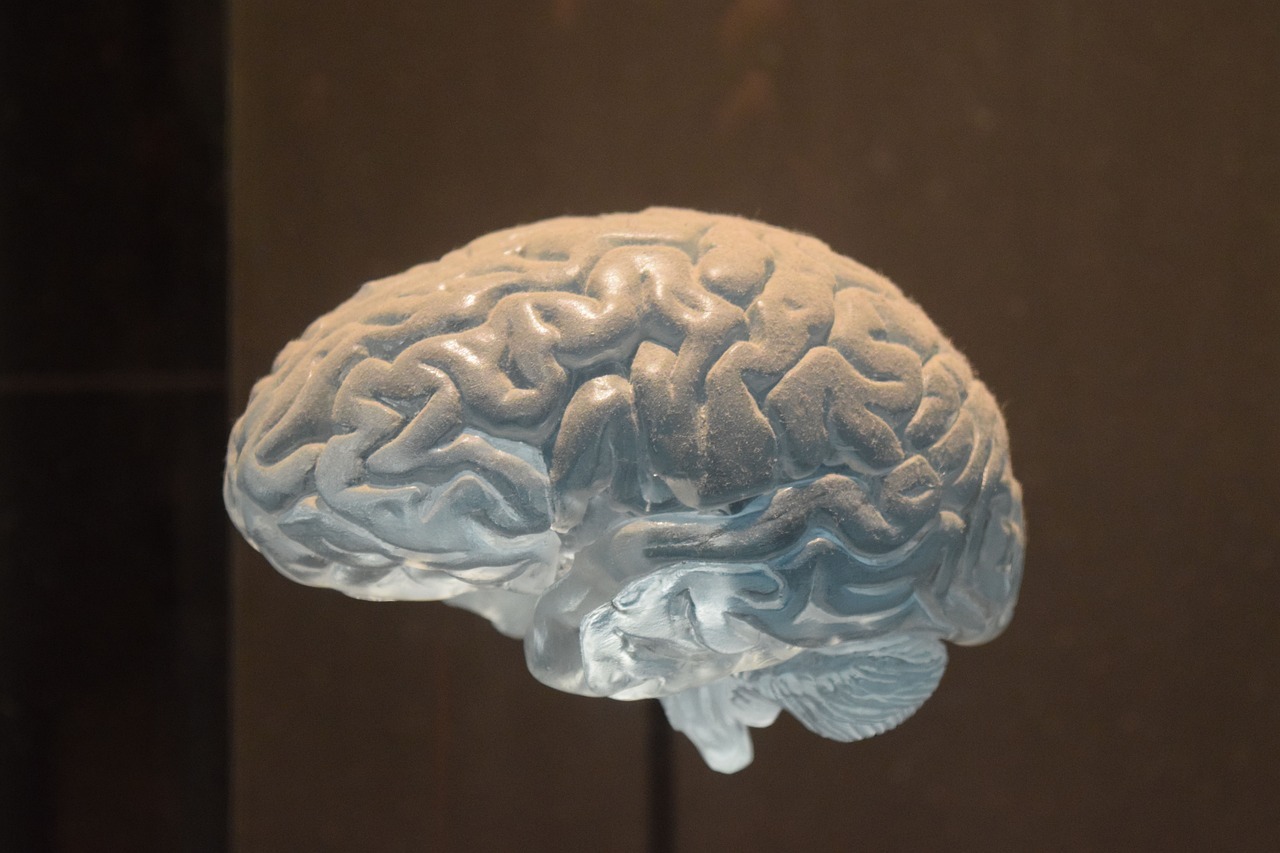

パーキンソン症候群は、脳の神経細胞が徐々に機能を失い、ドーパミンという神経伝達物質が減少することで起こる病気です。

主な症状は手足の震え、筋肉のこわばり、動作の遅れ、歩行の不安定さなどがあります。

進行性の疾患ですが、早期発見と適切な治療で症状を管理することで、

生活の質を維持・向上させることが可能と言われている病気です。

パーキンソン症候群になると現れる症状

パーキンソン症候群とは、症候群といわれるだけあって、様々な症状が見られます。

加齢に伴い、体の異変を感じるようになったがパーキンソン症候群によるものかわからない。

という方に向けて、まずは、パーキンソン症候群になると現れる症状について、

具体的に解説していきます。

進行性核上性麻痺

進行性核上性麻痺はパーキンソン症候群の一種で、脳幹の特定領域が変性し、動作やバランス、眼球運動に障害を引き起こす疾患です。

歩行の不安定さや体のこわばり、転びやすくなる特徴がみられ、早期の段階では物忘れやうつ症状を伴うこともあります。

また、他のパーキンソン症候群とは異なり、震えは目立たない場合が多いです。

進行性であるため治療が難しいと言われていますが、リハビリテーションや薬物療法で症状緩和を目指すことが重要です。

大脳皮質基底核変性症

大脳皮質基底核変性症は、脳の前頭葉や頭頂葉に萎縮が見られる疾患で、主な症状は以下の通りです。

初期では片側の手足の使いづらさや運動障害(失行)、歩行困難が現れることが多いです。

進行に伴い、症状は反対側にも及び、転びやすさや筋肉のぴくつき(ミオクローヌス)、強いこわばり(ジストニア)、さらに認知症や失語症も見られるようになります。

この疾患の進行は個人差がありますが、早期発見と適切なケアが重要とされています。

多系統萎縮症

多系統萎縮症は脳幹や小脳などの神経系が変性する疾患で、自律神経障害、運動失調症状、パーキンソン症状が特徴です。

自律神経障害では起立性低血圧、排尿障害、発汗異常などが見られます。

運動失調症状としては歩行のふらつき、呂律の回りづらさが挙げられ、パーキンソン症状には筋肉のこわばりや動作緩慢が含まれます。

この疾患は進行性で、発症後の生活に大きく影響を及ぼすこともあるため、こちらも早期診断と対症療法が重要です。

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、脳の神経細胞にレビー小体と呼ばれる異常なタンパク質が蓄積することで起こる認知症です。

この疾患は認知症の一種で、特徴的な症状には幻視、記憶力や注意力の変動、パーキンソン症状(動きの鈍さや筋肉のこわばり)などがあり、自律神経の不調として便秘や立ちくらみ、失神が見られることもあります。

進行性で、精神機能や身体の動きが徐々に低下しますが、早期診断と症状管理が症状を緩和する鍵となります。

パーキンソン症候群のリハビリにおけるポイント

ここまで解説してきたように、パーキンソン症候群における症状は、早期の診断と薬物療法、そしてリハビリテーションが重要といえます。

では、パーキンソン症候群のリハビリテーションにはどんなポイントがあるのでしょうか。

一人一人に合わせたリハビリをおこなう

パーキンソン症候群は同じ疾患であっても現れる症状が様々で差も見られるため、パーキンソン症候群のリハビリは、患者それぞれの症状や進行度、日常生活の状況に応じて個別に対応することが必要不可欠です。

例えば、筋肉のこわばりや認知機能の低下への対応は患者ごとに異なるため、個別のプランを組まなければ、個人の症状に対応ができなくなります。

また、安全な環境で身体機能を維持する運動や、転倒防止を目的としたバランストレーニングを含むプログラムも求められます。

転倒を予防することが重要

パーキンソン症候群では、転倒や転落によるケガのリスクがとても大きいとされています。

転倒などのケガを予防するためのプランを組み込むことは、パーキンソン症候群のリハビリテーションにおいて非常に重要です。

なぜ、パーキンソン症候群になると転倒などのリスクが高まるかというと、筋力低下や姿勢反射障害などの症状が原因で転倒しやすくなるためであり、筋力トレーニングやバランス訓練を中心としたプログラムが効果的です。

また、生活空間の工夫や補助具の使用で環境面の安全性を高めることも重要です。

肺活量を保つ

パーキンソン症候群では、筋肉のこわばりや姿勢の変化が肺活量の低下を引き起こすことがあります。

肺活量が減ると、身体への酸素供給が少なくなり、めまいや息切れ、疲労感が増加し、持久力や思考力が低下することがあります。

さらに、誤嚥や肺炎、呼吸器疾患のリスクも高まるため、肺活量を保つ努力は重要です。

このため、肺活量を保つリハビリは非常に重要です。

腹式呼吸や口すぼめ呼吸などの練習を取り入れることで、呼吸筋を鍛え、酸素供給能力を高めることができます。

また、胸郭の柔軟性を維持するためのストレッチも有効です。

これにより、誤嚥や肺炎のリスクも軽減され、日常生活の質が向上します。

全身のコンディションを整えるストレスフリー療法

ストレスフリー療法は、レビー小体型認知症やパーキンソン症候群の治療において効果が期待される新しいアプローチです。

「ストレスフリー療法」とは、身体の特定の6点に直径1cmの導子をつけ、遠赤外線を30分〜60分照射する温熱療法です。

ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させることで血流を増加させ、神経や身体の機能を改善します。結果として、患者は認知機能や情緒的な安定感が向上し、運動機能にも良い影響を与える可能性があります。

実際の診療実績が多数ありますので、気になる方は下記よりご覧ください。

当療法に特化した専門クリニックとして信頼されているのが、「銀座数寄屋橋クリニック」です。

公式サイトにてさらに詳しい情報をご覧いただけます。

まとめ

最後は明るい言葉で締め、ストレスフリー療法という簡易的な選択肢について触れてください。

パーキンソン症候群は体の震えや筋肉のこわばりなど様々な症状が現れることがあります。

パーキンソン症候群の症状を治療、緩和するには薬物療法の他にも、リハビリテーションやストレスフリー療法などを組み合わせることで、効果を高めることが期待できます。

医師や家族、医療・介護などのサービスを適切に利用し支援やサポートを受けることで、パーキンソン症候群であっても、自分らしい生活を送れる環境を手に入れましょう。