足の血流を良くするには、どうしたらいいのでしょうか。

足のむくみや冷えの主な原因は「血流の低下」です。

血液が足から心臓に戻る際にポンプの役割を果たすのが、ふくらはぎの筋肉です。

長時間足を動かさないと、血流が悪くなりむくみやすくなります。

むくみの多くは、生活習慣の改善や適切なケアで解消可能です。

この記事では、足の血流が悪くなる原因と、足の血流を良くする方法を解説します。

「夕方になると足がパンパン」「足先がキンキンに冷たい」などの悩みがある方に、おすすめの内容です。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)

銀座数寄屋橋クリニック院長

2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。

銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

足の血流にかかわるふくらはぎ

足の血流にかかわるのが、「第2の心臓」とも呼ばれるふくらはぎです。

心臓からは血液が動脈により送られ、全身の細胞に酸素や栄養分が届けられます。

また、血液は細胞から二酸化炭素や老廃物を回収し、静脈を通って心臓に戻ります。

その際に、足から静脈を通って心臓に戻る血液は、重力に逆らわなければなりません。

そこでポンプの役割を果たすのが、ふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)です。

この筋肉が動くことで血液を心臓に戻します。

しかし、長時間同じ姿勢で足の筋肉を動かさないと、血流が悪くなりむくみや冷えの原因になるのです。

足の血流が悪くなる原因

足の血流が悪くなるのは、食生活の乱れや運動不足など、生活習慣に原因がある場合が多いです。

ただし、足のむくみが長期間続いている場合は、心臓・腎臓などの障害や下肢静脈瘤、リンパ浮腫など病気の可能性があります。

早めに病院を受診してください。

以下、足の血流が悪くなる主な原因を紹介します。

乱れた食生活

食生活の乱れは、足の血流が悪くなる原因のひとつです。

揚げ物やファストフードばかりを食べて、血液中のLDLコレステロールや中性脂肪、ブドウ糖などが多くなると、動脈硬化を招きやすくなります。

動脈硬化になると、血管が狭く硬くなることで血流が悪くなります。

さらに、血栓が形成されると血管が詰まり脳梗塞や心筋梗塞などの重大な病気を引き起こすことも。

足の血管が動脈硬化により狭窄・閉塞する「下肢閉塞性動脈硬化症」を発症すると、歩行時に痛みを感じる「間欠性跛行」などの症状が現れます。

また、偏った食事による栄養素の不足も、血行不良の原因です。

例えば、血管を健康に保つのに必要なビタミンEが不足すると、末梢の血の巡りが悪くなり、冷えやむくみなどの原因になります。

脱水

水分不足による脱水も、足の血流が悪くなる原因のひとつです。

体内の水分が不足すると、血液中の水分量が減少し、血液が濃縮されて流れにくくなり血行不良を引き起こします。

そうなると、血管内に血栓ができやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクが高まるのです。

また、水分を十分に摂取せずに長時間同じ姿勢を取り続けると、足の静脈にできた血栓が立ち上がったときなどに血流で運ばれ、肺の血管が詰まるエコノミークラス症候群を発症する可能性も。

運動不足

運動不足も、足の血流が悪くなる原因のひとつです。

運動不足によりふくらはぎの筋肉が衰えて筋力が低下すると、ポンプ機能がうまく働かなくなり、血流の低下からむくみにつながります。

なお、高齢になると足がむくみやすくなるのは、筋肉量が減ることなどが原因です。

20歳から80歳にかけて筋肉量は30%程度減少するという報告も。

また、デスクワークや立ち仕事など長時間同じ姿勢のままでいると、ふくらはぎの筋肉をほとんど動かさないので、むくみやすくなります。

定期的に立ち上がる、足踏みする、違う階のトイレに行くなど、足の筋肉を動かすことを意識するとよいでしょう。

足の血流を良くする方法

ここでは、足の血流を良くする方法を紹介します。

すぐに始められて続けやすい方法ばかりなので、足のむくみや冷えに悩んでいる方におすすめです。

ただし、前述のとおり、慢性的なむくみの場合は何らかの病気が原因となっている可能性があります。

その場合は、原因となる病気の診断・治療を優先してください。

運動

ふくらはぎの筋肉のポンプ機能を正常に働かせるために、適度な運動により足の筋肉を鍛えることで、血行改善につながります。

スポーツジムでの本格的なトレーニングなどは必要なく、普段の生活に無理なく取り入れられるレベルの運動で構いません。

エレベーターではなく階段を使う、一駅分歩くなど、意識しながら毎日継続して行うことが重要です。

スクワットやつま先立ちなど、自宅で手軽にできてむくみ対策になる運動は、インターネットで検索すれば動画も含めてたくさん見つかります。

無理のない範囲で楽しみながら行うことが重要です。

快適な服装

足の血流を良くするには、きつい靴や衣服を避けることも効果的です。

ハイヒールや補正下着などで体を締め付けると、血行不良を招くことがあります。

むくみや冷えなどが気になる方は、ゆったりとした服を選びベルトをきつく締め付けないことがポイントです。

また靴は、スニーカーやサンダルなどの動きやすいものにすると良いでしょう。

つま先が狭くて足指が締め付けられる、サイズがきつく足全体が圧迫される、といった靴を選んではいけません。

合わない靴を履くことで、足の指や爪、膝、股関節、腰にまで悪影響が出る可能性があります。

これにより、姿勢が悪くなったり、つまずきやすくなったりする原因にもなるのです。

水分補給

足の血流を良くするためには、水分を適度に補給することも効果的です。

のどの渇きを感じたときには、すでに体は脱水状態に近づいています。

そのため、渇きを感じる前にこまめに水分補給することが重要です。

1日の水分排出量は、尿・糞便で約1.6L、呼吸・汗で約0.9Lの合計約2.5Lといわれています。

したがって、1日に摂取すべき水分量も「約2.5L」です。

しかし、食事で摂取する水分が約1L、体内で作られる水分(代謝水)が約0.3Lとされています。

すなわち、残りの「約1.2L」が1日に摂取すべき水分量の目安です。

ただし、利尿作用のあるお茶やコーヒーは体内の水分を排出するのでおすすめしません。

また、ジュースなど糖類の多いものも避けましょう。

食生活の見直し

足の血流を良くするするには、食生活を見直すことも重要です。

青魚やタマネギ、納豆などの血液をサラサラにする食材や、ショウガなどの体を温める食材を積極的に摂り、塩分・脂質・糖質の摂りすぎを避ける食生活を見直しましょう。

また、ビタミンCやEを豊富に含む野菜や果物、食物繊維を含む海藻類には、血管の健康や腸内環境を改善し血行が良くなる効果も期待できます。

特定の食品に偏った食事ではなく、さまざまな食材を使い栄養バランスが整った食事を心がけてください。

医療用コンプレッションストッキング

医療用コンプレッションストッキング(弾性ストッキング)とは、足を圧迫できるよう特殊な編み方で作られたストッキングです。

足首付近の圧迫力が強い構造になっているため、重力で下方に水分が移動することを防ぎます。

また、ふくらはぎの筋肉を圧迫することで静脈の働きが活発になるため、むくみ改善に有効です。

下肢静脈瘤やリンパ浮腫の治療の際などにも使用されます。

「朝起きてから夜寝るまで」の着用が推奨されています。

就寝中は体を横たえるため、足に溜まった水が移動し血行も良くなり、自然にむくみが解消しやすい状態だからです。

不安な方は、足を少し高くして寝るとよいでしょう。

血流障害や痛みなどがみられた場合は、直ちに着用を中止してください。

長時間座り続けない

デスクワークで座りっぱなしなど長時間同じ姿勢のままでいると、ふくらはぎの筋肉をほとんど動かさないので、足の血流が悪くなってむくみやすくなります。

定期的に立ち上がる、足踏みをする、お茶を入れに行くなどして、ふくらはぎの筋肉を動かすことを意識するとよいでしょう。

また、「エコノミークラス症候群」は乗り物の長時間移動だけでなく、長時間のデスクワークなどでも起こる可能性があります。

足の静脈にできた血栓が、血流に乗って移動し肺の血管を詰まらせることで発症します。

予防には、十分な水分摂取や足の運動のほか、弾性ストッキング着用も有効です。

入浴

入浴により、以下の3つの作用が働くため、足だけでなく全身の血行が良くなります。

入浴が難しければ足湯も効果的です。ぬるめのお湯に、ふくらはぎまで15~20分ほど浸かってください。

① 温熱作用

ぬるめのお湯に浸かると、副交感神経が優位となって心身がリラックスした状態に。

② 静水圧作用

お湯に浸かっている体の部分は大気中よりも大きな圧力を受けています。

この水圧により横隔膜が押し上げられ肺の容量が減少し、体を巡る酸素の量も少なくなるので呼吸数が増えます。

そのため心臓の動きも活発化し、全身の血行が促進されるのです。

③ 浮力作用

水中では、浮力により自分の体が大気中より軽く感じられます。

これにより、筋肉の緊張がほぐれ心身ともにリラックスできるのです。

ストレスフリー療法

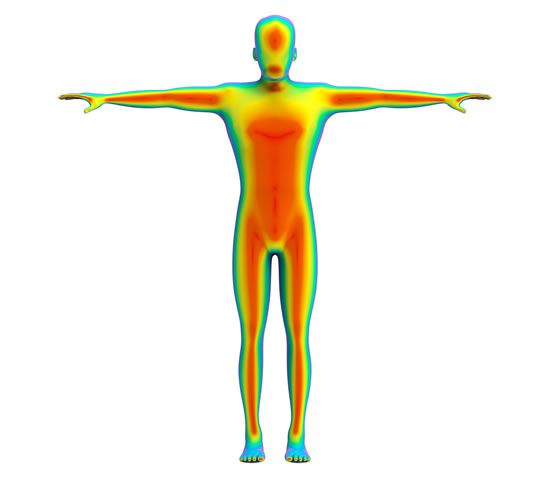

近年、足も含めた全身の血流や自律神経を整えて、身体のコンディションを根本からサポートする「ストレスフリー療法」が注目されています。

「ストレスフリー療法」とは、身体の特定の6点に直径1cmの導子をつけ、遠赤外線を30~60分照射する温熱療法です。

これにより、「ストレスホルモンの低減」・「血流の大幅な増加」などのさまざまな効果が確認されています。

そのため、高血圧や糖尿病、認知症、不眠症、冷え症など、さまざまな病気の予防・改善効果が期待できるのです。

当療法に特化した専門クリニックとして信頼されているのが、「銀座数寄屋橋クリニック」です。

公式サイトにてさらに詳しい情報をご覧いただけます。

まとめ

今回は、足の血流を良くする方法などを紹介しました。

足の血流には、ふくらはぎの筋肉のポンプ機能がかかわります。

足の血流が悪くなる原因は、食生活の乱れや運動不足、脱水などです。

足の血流を良くする方法には、適度な運動やこまめな水分補給、食生活の見直し、入浴などの生活習慣改善や弾性ストッキング着用などがあります。

また、「ストレスフリー療法」ならば、手軽に足の血行を良くすることができ、さまざまな症状の改善効果が期待できます。

この記事が、足の血流が悪くてむくみや冷えで悩んでいる方の参考になれば幸いです。